La géothermie : se chauffer avec la chaleur du sol

Principe de la géothermie

La géothermie désigne l'énergie thermique de la Terre, et par extension, l'exploitation de cette énergie pour produire de l'électricité ou chauffer des bâtiments ou de l'eau sanitaire. Le principe est simple : prélever et utiliser la chaleur contenue dans le sol, soit dans les roches sèches, soit sous forme d'eau chaude souterraine. En effet, plus on descend en profondeur dans le sous-sol terrestre, plus la chaleur est élevée (existence d'un gradient de température). Cette chaleur est due à la pression et/ou à la proximité de magma.

En surface, à des profondeurs de l'ordre de quelques mètres, la chaleur du sol est due au rayonnement solaire : le sol emmagasine l'énergie solaire. Ainsi, entre 4,5 et 10 mètres de profondeur, la chaleur du sol est constante tout au long de l'année, de l'ordre de 12°C.

La géothermie est considérée comme une énergie renouvelable en raison de sa très grande abondance, ce qui la rend pratiquement inépuisable à l'échelle de l'humanité.

Différents types de géothermie selon la profondeur

Selon la température atteinte en sous-sol, qui est fonction de la profondeur du forage mais aussi des caractéristiques géologiques de la région (certaines zones ont un sous-sol plus chaud que d'autres), on parle de :

- Géothermie haute énergie : forages à plus de 1500 m de profondeur, où la température dépasse 150°C. Cette forme de géothermie est utilisée pour la production d'électricité à grande échelle ; plus de 20 pays dans le monde utilisent cette technique, dont la France.

- Géothermie basse énergie : forages à 1500-2500m de profondeur pour des températures comprises entre 30 et 100°C, destinés à la production de chaleur pour les chauffages collectifs urbains. La géothermie basse énergie est notamment utilisée dans le bassin parisien, pour le chauffage collectif par réseau de chaleur.

- Géothermie très basse énergie : forages peu profonds (moins de 200m, températures entre 10 et 35°C), principalement utilisés dans le cadre de la production d'eau chaude sanitaire et du chauffage des habitations individuelles, grâce à une pompe à chaleur géothermique.

La géothermie exploitée depuis l'Antiquité

La géothermie n'est pas une découverte récente : dès l'Antiquité, les sources d'eau chaude étaient utilisées pour alimenter les thermes dans la Rome antique et ailleurs dans le bassin méditerranéen, ainsi qu'en Chine. La première centrale géothermique destinée à la production d'électricité est italienne et date du début du XXe siècle. Certains pays sont de nos jours particulièrement performants dans la production d'énergie électrique par géothermie : 100% de l'électricité produite en Islande est d'origine géothermique ou hydroélectrique.

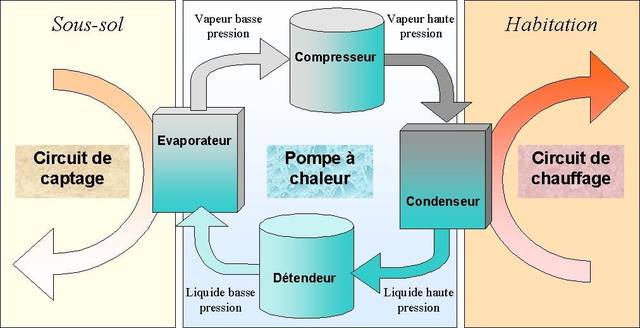

La pompe à chaleur géothermique pour le chauffage individuel : fonctionnement

L'obtention de chaleur est due à deux facteurs : le prélèvement de la chaleur du sol, couplé à l'énergie diffusée lors de certains changements d'états du fluide caloporteur.

Il existe plusieurs variantes de fonctionnement selon que le système est à détente directe ou indirecte, et que le fluide caloporteur utilisé est de l'eau, de l'eau glycolée ou un autre fluide frigorigène (ces fluides sont désignés par la lettre R suivie de plusieurs chiffres). Prenons l'exemple d'un système à détente directe, utilisant un fluide frigorigène.

Schématiquement, on envoie dans le sol un fluide (à l'état liquide) qui se réchauffe au contact de la terre plus chaude que le liquide lui-même. Ce fluide est choisi pour sa capacité à passer de l'état liquide à l'état gazeux à basse température : dans le sol, une fois réchauffé, le liquide devient gaz. Conduit par des tuyaux jusqu'à un compresseur situé dans la maison, le gaz est comprimé, ce qui occasionne une augmentation de sa température. Un condenseur le fait ensuite passer de l'état gazeux à l'état liquide : ce changement d'état accroît encore sa température. La chaleur du fluide est alors transmise à l'eau de chauffage. Le fluide, détendu et refroidi, poursuit son cycle et retourne dans le sol.

Pour se réchauffer, le fluide peut circuler verticalement (capteurs verticaux relativement profonds, utilisés surtout en milieu urbain où l'espace est réduit) ou horizontalement à faible profondeur (capteurs horizontaux nécessitant une surface importante -de l'ordre de 2 à 2,5 fois la surface de l'habitation à chauffer-, ceux-ci sont essentiellement utilisés en milieu rural).

Le choix du fluide frigorigène dépend, entre autres critères, de la profondeur du forage et de la température rencontrée par le fluide en profondeur. Il y a aussi des critères environnementaux à prendre en compte : certains fluides frigorigènes sont polluants, voire interdits depuis ces dernières décennies.

Produire du chaud, produire du froid : même principe !

On parle de fluide frigorigène ou de fluide caloporteur, selon les cas de figures. Le principe est cependant le même, que l'on soit dans le cadre d'un chauffage ou dans celui d'un réfrigérateur ou d'une climatisation, mais avec des objectifs inverses : retirer de la chaleur dans une habitation ou un frigo pour l'évacuer vers l'extérieur, ou au contraire la prélever dans le sol pour l'apporter dans un logement.

>> Découvrir aussi : le puits canadien, un climatiseur naturel

Un investissement à amortir dans le temps

Se chauffer grâce à une pompe à chaleur géothermique, cela représente un investissement important pour le particulier : forage, installation du circuit fermé comprenant capteurs souterrains, tuyaux, compresseur, condenseur... Cependant, les aides fiscales (crédit d'impôt pour le développement durable) et les subventions du Fonds chaleur de l'ADEME permettent d'alléger le coût global et d'accélerer le retour sur investissement : environ 8 ans en comparant avec un chauffage au gaz naturel, et 4 ans par rapport au propane.

Newsletter

Abonnez-vous à notre lettre infos hebdomadaire pour recevoir chaque vendredi nos conseils pour vos plantes, le jardin, la maison... C'est gratuit !

André38 10/01/2020, à

Bonjour, A sa construction en 1979 nous avons équipé notre maison (Nord-Isère) avec une pompe à chaleur. Circuit de captage à eau glycolée par tuyaux Plymouth de 4 x 100m enterrés en 2 couches à 2 et 1,5 m de profondeur. Une PAC en sous-sol dans le garage. Un circuit pour le plancher chauffant dans la dalle, sous le carrelage. Un compteur électrique divisionnaire indique une consommation moyenne de ces 7 dernières années de 3463 Kwh/an soit environ 520€/an pour chauffer 120 m² de septembre à avril à 20°. Nous avions aussi fait installer à la construction un puits canadien pour l'aération de la maison. Un gros tuyau en ciment diam environ 30cm longueur 15 m environ fait entrer l'air neuf dans le garage grâce à un groupe aspirateur; cet air, filtré est envoyé par des tuyaux plymouth dans la dalle vers les pièces à vivre au niveau des plinthes; l'air vicié ressort naturellement par des conduits positionnés dans la cuisine, la Sde B et les WC. Par grand froid (jusqu'à -10° ou - 15°) l'air entrant a toujours été > à +10° et l'été lors des canicules jamais > à 25°. Je suis à disposition pour qui est intéressé!

Vous aussi donnez votre avis, partagez votre expérience sur : La géothermie : se chauffer avec la chaleur du sol