Comment les plantes se défendent-elles contre les maladies ?

Une plante résistante est une plante bien nourrie

Pour être capable de se défendre contre les maladies et les parasites, la plante doit avoir à sa disposition tous les nutriments dont elle a besoin pour, d'une part, avoir une croissance vigoureuse, et d'autre part pour synthétiser les molécules qui lui permettent de lutter contre les agresseurs : protéines, glycoprotéines, glycolipides, oligosaccharides et polysaccharides, enzymes... Une plante carencée ou poussant dans un milieu inadapté à ses besoins sera plus fragile face aux agressions. Ceci étant posé, voyons ce qu'il se passe dans la plante, en cas d'attaque par un agent pathogène (bactérie, champignon, virus).

Les défenses des plantes face aux maladies

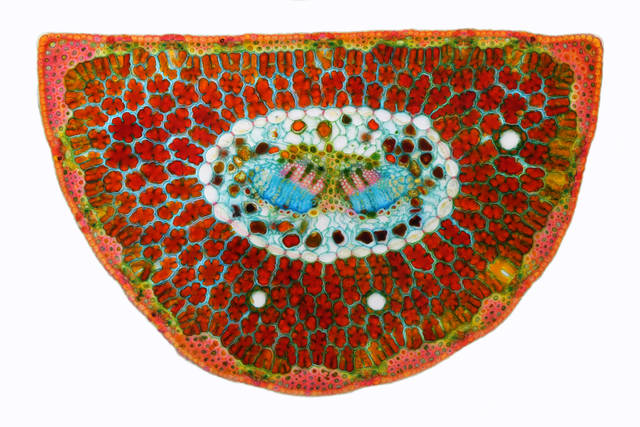

Défenses passives

La première des défenses, c'est la barrière physique, qui empêche l'agresseur de pénétrer dans la plante. Pour cela, le feuillage peut présenter une cuticule plus ou moins épaisse, voire cireuse, ce qui rend l'accès plus difficile à l'intérieur des cellules de l'épiderme foliaire. La paroi pectocellulosique est une protection supplémentaire : elle entoure chaque cellule végétale et freine la progression du bio-agresseur.

Défenses actives

Lorsque les barrières physiques sont insuffisantes, et une fois que la bactérie, le champignon ou le virus a réussi à pénétrer à l'intérieur de la cellule, une cascade de réactions est déclenchée par la présence de molécules provenant de l'agresseur et identifiées comme étrangères par la cellule (on les appelle : éliciteurs exogènes). On peut comparer ces réactions défensives aux défenses immunitaires chez les animaux.

Plusieurs phénomènes de défense peuvent avoir lieu, simultanément ou successivement :

- La cellule infectée s'autodétruit (apoptose) afin de piéger l'agresseur : ce faisant, elle envoie un message d'alerte aux cellules environnantes, qui se préparent elles-mêmes à contrer l'attaque, créant ainsi une zone de résistance destinée à empêcher la progression de l'intrus.

- Le signal d'alerte (qui peut être du monoxyde d'azote, du peroxyde d'hydrogène) induit chez les autres cellules la synthèse de différentes substances défensives, en cascade : acide salicylique et éthylène qui déclenchent la production de protéines de défense (chitinases par exemple, des enzymes qui "grignotent" les parois cellulaires de l'agresseur) ; acide jasmonique qui induit la synthèse d'antibiotiques végétaux (phytoalexines)...

- Le signal d'alerte peut aussi stimuler la lignification et l'épaississement des parois cellulaires, afin d'augmenter les barrières physiques.

La mort cellulaire programmée des cellules infectées et la lignification des zones atteintes sont à l'origine des taches nécrotiques que l'on observe sur les feuilles ou les tiges malades : la plante pratique la politique de la terre brûlée, en détruisant elle-même les zones infectées et en les isolant des parties saines, afin de contenir l'agresseur.

Ces signaux d'alerte et la sécrétion de molécules de défense peuvent se généraliser à la plante entière, par voie systémique (= par la sève). La plante acquiert ainsi une certaine résistance, durable : en cas de nouvelle attaque par le même agresseur, la réaction de défense sera plus rapide et donc plus efficace. Cependant, contrairement aux animaux, la plante ne dispose d'un véritable système immunitaire avec des cellules circulantes.

Une piste pour utiliser moins de pesticides en agriculture ?

La recherche agronomique explore ces phénomènes de résistance acquise par les plantes suite à la mise en contact avec un éliciteur (soit un éliciteur exogène, c'est-à-dire une molécule issue de l'organisme agresseur capable de déclencher la réaction défensive, soit un éliciteur endogène, c'est-à-dire sécrété par la plante afin d'activer les défenses).

Un peu comme on vaccine les animaux et les humains, on pourrait donc préparer les plantes à se défendre contre une maladie ou un parasite, en les mettant en contact avec les molécules qui déclenchent la cascade défensive du végétal (=SDN, pour Stimulateurs des Défenses Naturelles) : synthèse de composés anti-microbiens, rigidification et renforcement des membranes des cellules végétales...

Les phénomènes sont compliqués, impliquant des récepteurs, des signaux chimiques, des enzymes, et l'activation de gènes régissant les mécanismes défensifs, mais l'analogie avec la vaccination est une bonne illustration. Ainsi devenue plus résistante, la plante a moins besoin de traitements phytosanitaires : elle se défend elle-même contre les maladies bactériennes, virales ou fongiques.

Newsletter

Abonnez-vous à notre lettre infos hebdomadaire pour recevoir chaque vendredi nos conseils pour vos plantes, le jardin, la maison... C'est gratuit !

Donnez votre avis, partagez votre expérience sur : Comment les plantes se défendent-elles contre les maladies ?